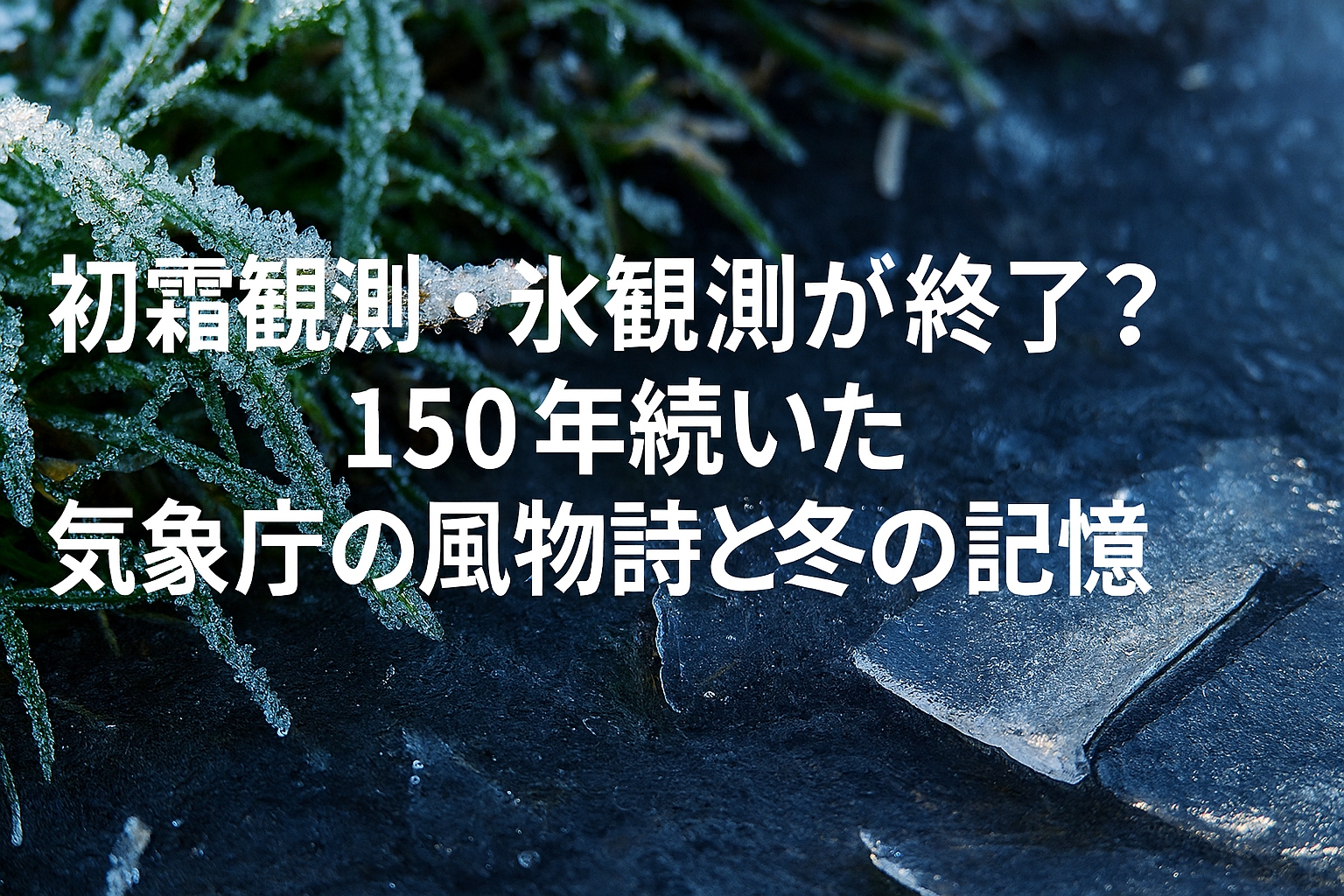

「今朝、○○で初霜が観測されました」 そんなニュースを聞くと、空気がピンと張り詰めて、冬の足音がすぐそこまで来ているような気がした。子どもの頃、朝のニュースでその一言を耳にすると、なんだかワクワクして、外に出るのが待ちきれなくなったものだ。

初霜や初氷の観測は、実は150年も続いてきた気象庁の伝統だった。農作物への影響や日常生活の注意喚起に役立てられた。2025年8月27日に目視による観測終了の発表があった。その記録は長い間、季節の移ろいを知らせる大切な風物詩だった。

どうやって観測していたの?

初霜の観測は、気象台の職員が芝生の上に霜が降りているかどうかを目で見て確認するという、なんとも素朴な方法だった。早朝、露場と呼ばれる観測エリアに出て、芝生に白く霜がついていれば「初霜」として記録される。

初氷も同じく、銅製の「結氷皿」に水を張っておき、朝に氷が張っていれば「初氷」として観測される。ほんの少しでも凍っていれば、それは季節の始まりを告げるサインだった。

このような目視観測は、1952年から全国の気象台で統一的に行われていた。人の目と感覚で季節を感じる──そんなアナログな方法が、長い間私たちの暮らしに寄り添っていたのだ。

霜柱と氷の水たまり──冬の遊び場

初霜のニュースを聞いた朝は、外に出るのが楽しみだった。まだ誰も踏んでいない霜柱を見つけると、ザクザクと音を立てて歩くのがたまらなく楽しかった。前日までは何の変哲もない地面だったところに、知らないうちにニョキニョキキラキラ伸びている霜柱が不思議でたまらなかった。

水たまりに張った氷も、冬の遊び場だった。そっと足を乗せて滑ってみたり、指でパリッと割ってみたり。氷の下に閉じ込められた葉っぱや小石を見つけると、そこだけ時が止まっているように感じたものだった。

あの頃の冬は、寒さよりも発見の連続だった。霜柱の形や氷の模様に目を凝らして、「これは自分だけの発見だ」と胸を高鳴らせていた記憶がある。

なぜ観測は終わったのか?

2025年、気象庁は初霜・初氷の目視観測を終了した。理由は、より広範囲で正確な気象情報を提供するため。レーダーや衛星、アメダスなどの技術が進化し、局地的な目視よりも信頼性の高いデータが得られるようになったからだ。

とはいえ、目視観測がなくなったことで、「初霜が観測されました」というニュースも聞けなくなった。それは、季節の風物詩がひとつ消えてしまったような、少し寂しい気持ちになる。

消えゆく季節の感覚

数字やデータでは伝えきれない「空気の手触り」が、初霜や初氷の観測にはあった。寒さの中にある静けさ、霜柱を踏む音、氷を割るときのひんやりした空気──それらは、暮らしの中で季節を感じる大切な瞬間だった。

これからは、気象情報がより正確になる一方で、こうした感覚は消えていってしまうのだろうか。

おわりに

初霜や初氷の観測は終わってしまったけれど、冬の足音はいまも、私たちの足元に広がっている。霜柱を踏む音、水たまりの氷を割る感触──それらのデータでは感じられない季節感を大切にしていきたい。

今年もまた、霜の降りる朝がやってくる。そのとき、誰よりも早く外に出て、まだ誰も踏んでいない霜柱をザクザクと歩いてみよう。冬の始まりを、足元から感じるために。

コメント