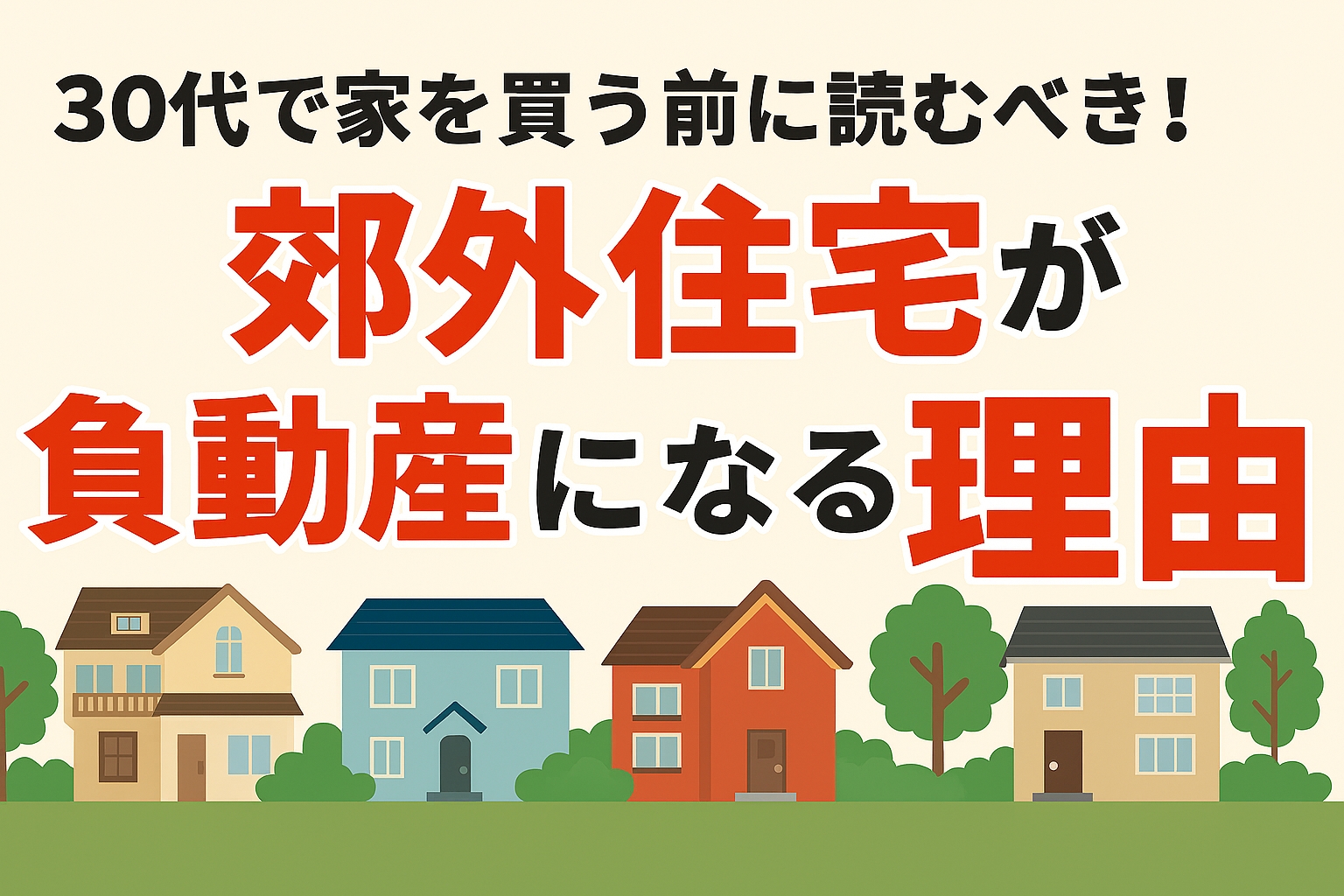

地方都市に住む私の周囲では、次々と持ち家を購入する人が増えています。フラット35などの住宅ローンを利用して、夢のマイホームを手に入れた人も多くいます。

でも、私はあえて賃貸住宅に住み続けています。あまり大きな声では言えませんが、その「夢のマイホーム」、実は失敗かもしれません。近い将来、それは利益を生まない不動産、いわゆる「負動産」になる可能性が高いのです。

今回は、その理由をこっそり解説します。

地方で進む「勝ち組」と「負け組」の明確な線引き

現在、日本の地方都市では不動産価値の二極化が急速に進んでいます。

かつては「地方全体が下がる」傾向でしたが、今は「選ばれたエリアだけが生き残り、その他は価値を失う」という構造に変化しています。その背景には、自治体が財政難から公共サービスを維持するために進めるコンパクトシティ化があります。

勝ち組エリア:資産価値が維持される場所

- 三大都市圏(東京・大阪・名古屋)の中心部とその近郊

- 地方主要都市(札幌・仙台・広島・福岡など)の中心地区・駅周辺

これらの地域では、人口流入・企業集中・再開発が進み、地価は安定または上昇傾向にあります。特に公共交通機関が充実した駅近物件は、高齢者にも住みやすく、需要が維持されやすいです。

負け組エリア:将来的に価値を失う場所

- 地方都市の中心部から離れた郊外の住宅地

- 高度経済成長期に開発された大規模な郊外団地

- 「消滅可能性都市」に指定されている地域の大部分

これらのエリアは、人口流出と高齢化により、今後20〜30年で負動産化するリスクが極めて高いです。

郊外の持ち家を蝕む「コスト上昇と不便さ」の負の連鎖

地方郊外で家を持つことには、価格下落だけでなく、維持コストの上昇と生活の不便さという「三重苦」が待ち受けています。

① 生活インフラの撤退で不便さが加速

人口減少により収益が見込めなくなると、企業や公共サービスは撤退します。

- 商業施設の閉鎖:郊外型ショッピングモールや大型店が閉店し、買い物のために遠くまで車を走らせる必要が出てきます。私の住む街でも、シャッター街が増えています。寂しいね。

- 公共サービスの縮小:バス路線の廃止や学校の統廃合が進み、子育て世帯にとって住みにくい環境に。私の地域でも「母校を守ろう」運動が活発ですが、子どもの数が減っている以上、学校の統廃合は避けられない現実です。悲しいね。

② 「私的・公的コスト」の上昇で家計を圧迫

- 維持管理費の高騰:人手不足や円安による資材高騰で、修繕費用が大幅に上昇。家を建てて終わりではなく、維持費も計算に入れる必要があります。

- 固定資産税の増額リスク:税収減に悩む自治体が税率を引き上げる可能性があります。空き家が増えると「特定空き家」に指定され、税の優遇措置が解除されることも。

「家を持ってこそ一人前」はもう古い?賢い住まいの選択とは

家を所有することが「資産形成」ではなく、価値が下がる消費になる可能性がある現代。住まいに対する認識を改めるべき時です。

賃貸こそ、今の時代に合った合理的な選択

勝ち組エリアに手が届かないなら、無理して郊外に家を買うよりも、賃貸を選ぶ方が合理的です。

賃貸のメリット

- 自由の確保:生活環境や職場が変わっても、柔軟に住み替えが可能。

- コストリスクの回避:修繕費や固定資産税の負担がなく、資金を貯蓄や投資に回せる。

「家を持つこと」ではなく、「リスクを最小限に抑え、望むライフスタイルを柔軟に実現すること」こそが、今の時代に合った住まいの選び方です。

あなたのライフプランやキャリアの展望から見て、この「賃貸の自由さ」はどう映りますか? 今こそ、住まいの選択を見直すタイミングかもしれません。

コメント